吉保八幡神社は鴨川市にあります。天長6年(829)に吉保郷の鎮守として宇佐八幡を勧請したのが始まり。毎年9月の最終日曜日に行われる流鏑馬神事が有名。本殿の向拝欄間は初代伊八の作とされる龍、麒麟があるが普段は見れないのが残念。

基本情報

| 吉保八幡神社 | 旧郷社、やぶさめ神事が有名 |

| 住所 | 鴨川市仲253−1 |

| 電話 | 0470-92-9231 |

| 拝観料金 | 無料 |

| 拝観時間 | 自由 |

| 祭神 | 誉田別命・素戔命鳴尊・天忍日命 |

| 創建 | 829年 |

| 御朱印 | なし |

| 祭礼 | 流鏑馬(やぶさめ)神事 9月の最終日曜日 |

| 駐車場 | 境内入口付近に数台 |

| トイレ | あり |

| アクセス | JR安房鴨川駅から路線バス20分 「吉保(きっぽ)」下車 |

郷社碑

吉保八幡神社本殿向拝の彫刻の立て看板

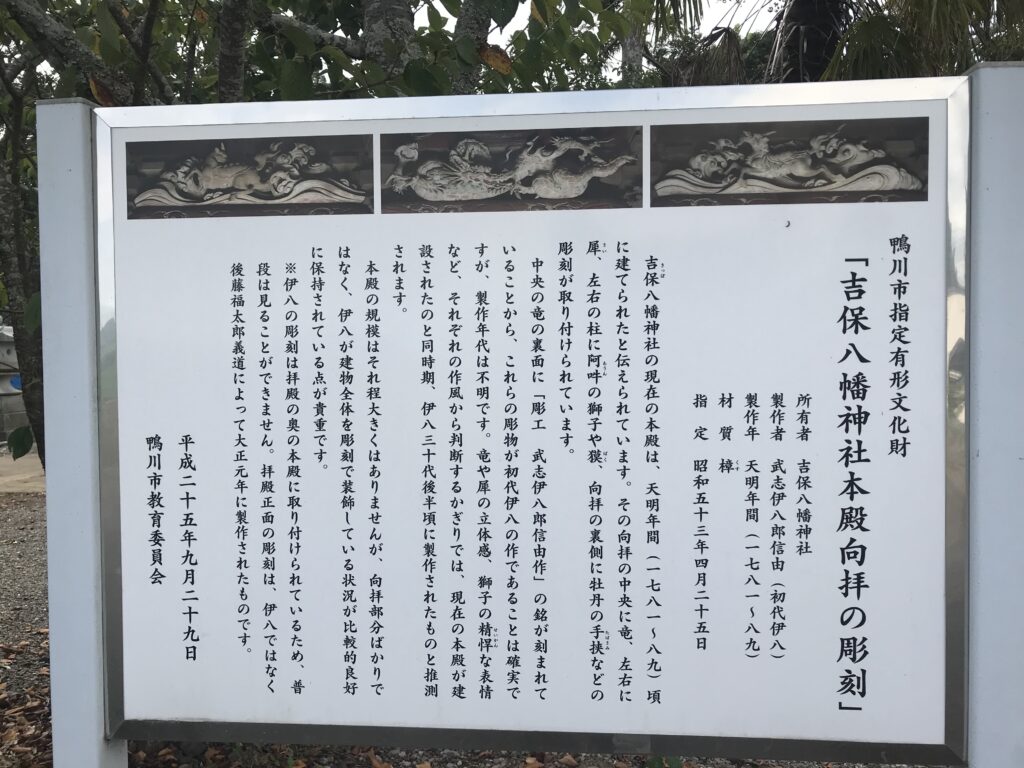

鴨川市指定有形文化財

「吉保八幡神社本殿向拝の彫刻」

所有者 吉保八幡神社

製作者 武志伊八郎信由

製作年 天明年間(一七八一〜八九)

材質 樟(くす)

指定 昭和五十三年四月二十五日

吉保八幡神社の現在の本殿は、天明年間(一七八一〜八九)頃に建てられたと伝えられています。その向拝の中央に竜、左右に犀(さい)、左右の柱に阿吽(あうん)の獅子や獏、向拝の裏側に牡丹の手挟(たばさみ)などの彫刻が取り付けられています。

中央の竜の裏面に「彫工 武志伊八郎信由作」の銘が刻まれていることから、これらの彫刻が初代伊八の作であることは確実ですが、製作年代は不明です。竜や犀の立体感、獅子の精悍(せいかん)な表情など、それぞれの作風から判断するかぎりでは、現在の本殿が建設されたのと同時期、伊八三十代後半頃に製作されたものと推測されます。

本殿の規模はそれ程大きくはありませんが、向拝部分ばかりではなく、伊八が建物全体を彫刻で装飾している状況が比較的良好に保存されている点が貴重です。

*伊八の彫刻は拝殿の奥の本殿に取り付けられているため、普段は見ることができません。拝殿正面の彫刻は、伊八ではなく後藤福太郎義道によって大正元年に製作されたものです。

平成二十五年九月二十九日

鴨川市教育委員会

<境内立て看板より>

本来なら参道には鳥居があるはずですが、訪れたこの日は鳥居が無かった。台風の影響で倒壊した直後でした。

手水石

明治12年(1879)の奉納

狛犬

昭和15年(1940)の奉納

拝殿

扁額

拝殿の向拝彫刻

拝殿の向拝彫刻は後藤福太郎義道の作。

拝殿・本殿は神池で囲まれていて、本殿には三間流造の向拝欄間があり、初代伊八の作とされる龍、麒麟があるが普段は見れない。

神池の石祠は水分(みまくり)神を祀り、今も雨乞神事が行われる。

三峯神社

池の水は絶えたことがない。

神馬舎

流鏑馬は鎌倉時代から行われたと伝えられ、米の作柄の豊凶を占います。

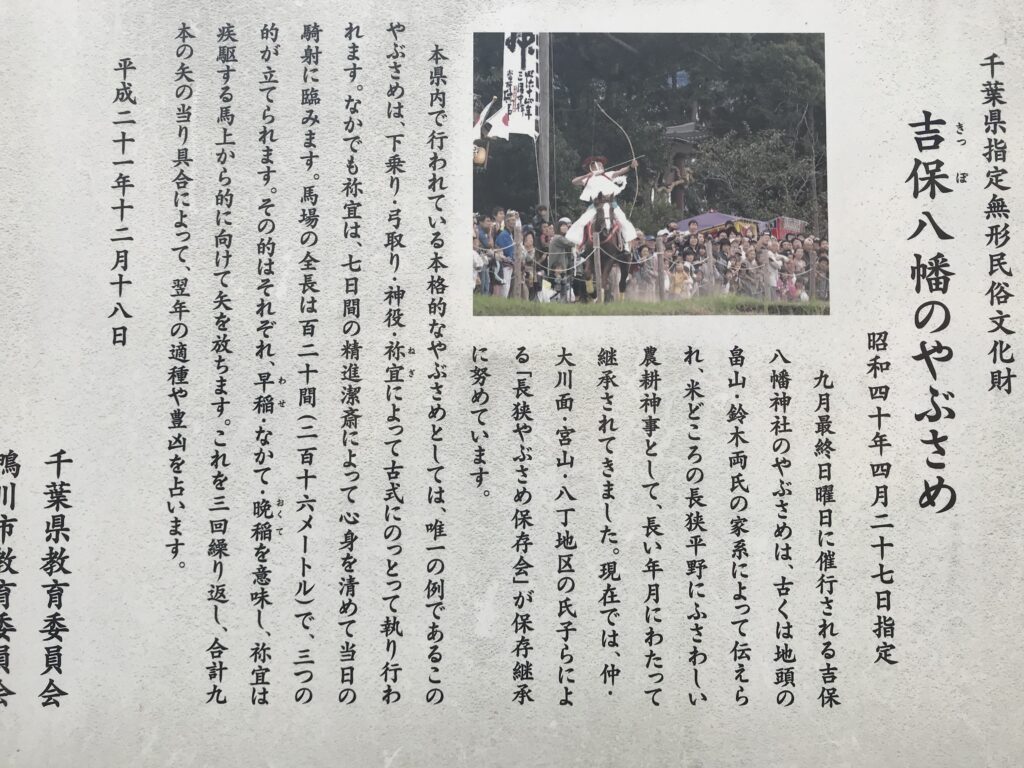

千葉県指定無形民族文化財

吉保八幡のやぶさめ

昭和四十年四月二十七日指定

九月最終日曜日に催行される吉保八幡神社のやぶさめは、古くは地頭の畠山・鈴木両氏の家系によって伝えられ、米どころの長狭平野にふさわしい農耕神事として、長い年月にわたって継承されてきました。現在では、仲・大川面・宮山・八丁地区の氏子らによる「長狭やぶさめ保存会」が保存継承に努めています。

本県内で行われている本格的なやぶさめとしては、唯一の例であるこのやぶさめは、下乗り・弓取り・神役・祢宜(ねぎ)によって古式にのっとって執り行われます。なかでも祢宜は、七日間の精進潔斎によって心を清めて当日の騎射に臨みます。馬場の全長は百二十間(二百十六メートル)で、三つの的が立てられます。その的はそれぞれ、早稲(わせ)・なかて・晩稲(おくて)を意味し、祢宜は疾駆する馬上から的に向けて矢を放ちます。これを三回繰り返し、合計九本の矢の当たり具合によって、翌年の適種や豊凶を占います。

平成二十一年十二月十八日

千葉県教育委員会

鴨川市教育委員会

<境内立て看板より>

御神木

樹齢100年以上といわれるクスノキです。

台風の爪痕が残っていました。

鳥居の再建を祈願します。

近くに、里のMUJIみんなみの里があります。

そちらもどうぞ。

コメント