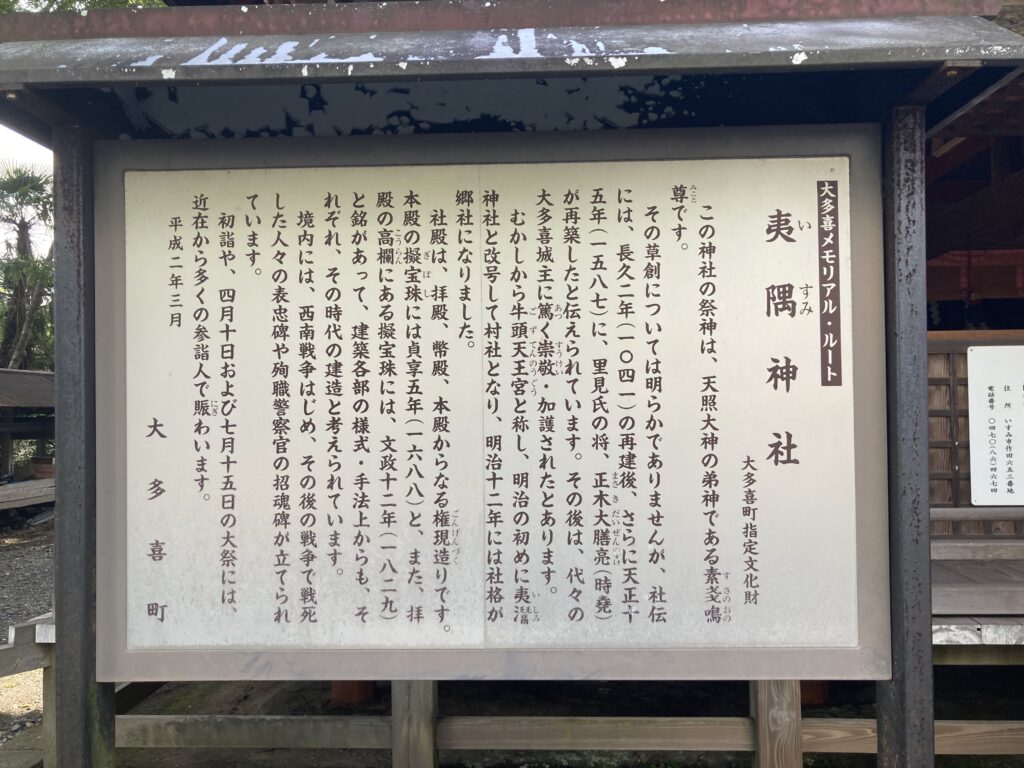

夷隅神社は夷隅郡大多喜町にあります。創建は不詳ですが社伝によれば、長久二年(1041年)再建。天正十五年(1587年)に里見氏の将、正木大膳亮(時堯)が根小屋居城の時再築したと言われています。江戸時代の頃は牛頭天王宮と称し近隣七町の氏神として崇敬されました。明治元年(1868年)夷灊神社と改称し村社となり、明治12年(1879年)社格は郷社となりました。

基本情報

| 夷隅神社 (通称) | 本来は「夷灊」(いしみ)神社 郷社 |

| 住所 | 夷隅郡大多喜町新丁63−1 |

| TEL | 大多喜町商工観光課 観光係 0470−82−2176 |

| 拝観料金 | 無料 |

| 拝観時間 | 自由 |

| 祭神 | 素戔嗚尊・大己貴命・稲田姫命 |

| 創建 | 長久二年(1041)の再建 |

| 御朱印 | なし |

| 祭礼 | 春期例祭 4月10日 夏季例大祭 7月15日 |

| 駐車場 | 境内奥に数台(無料) |

| トイレ | なし |

| アクセス | いすみ鉄道・大多喜駅から徒歩5分 |

月に6回朝市(8:00〜12:00)が立ちます。

境内右奥の駐車スペースは狭いので満車の場合は、久保町営駐車場(有料)を利用します。

久保町営駐車場(いすみ神社まで徒歩5分)

普通車の駐車料金は、4時間まで300円。(入場から60分無料)

4時間を超え24時間まで500円。追加の場合最初からの料金を適用。

お車でお越しの場合、境内右奥の駐車スペースにとめますが、神社裏に通じる道は一方通行のため注意してね!

境内裏入口

駐車スペース

一の鳥居(大正12年建立)

狛犬

参道

常夜燈(1774年の奉納)

神橋

水路

水路について看板には下記の通り記されています。

この水路は、新丁上宿周辺の雨水をあつめ、神社の杜や社殿・太鼓橋と調和した景観をつくりだしています。

生命のみなもとである水に親しみながら、鯉や鮒などの水生生物を守り育てることにより、人々に潤いと安らぎを与え神社を訪れる人々の憩いの場所として親しまれています。

二の鳥居(明治35年建立)

手水舎

社務所

主祭神の素戔嗚尊は天照大神の弟神にあたり、出雲系神々の始祖です。高天原から根の国に追われ、その途中八岐大蛇を退治し、稲田姫親子を救いました。大蛇の尾から得た天叢雲剣を天照大神に献上。須賀(出雲国)の地に宮を造営し稲田姫と結婚。治水・農耕の神として崇められています。

拝殿

向拝唐破風

向拝の彫刻

木鼻

拝殿の中(左側)

拝殿の中(右側)

拝殿天井画

拝殿・幣殿・本殿(社殿は町指定有形文化財)

本殿は貞享2年(1685)の造営。

幣殿と拝殿が複合した形で建立された権現造りは安永五年(1776)の造営。

周囲に玉垣を廻し、全体に均整のとれた重厚で美しい社殿である。

拝殿右側

各所に見られる彫刻、絵画、高欄擬宝珠等も貴重なものです。

本殿右側

本殿背後

平成の大修理が平成二十六年三月に竣工しました。

諏訪神社

子安大明神

神輿庫

菰田、左右田両君招魂碑

千葉県最初の殉職警察官の碑

表忠碑

歴史のある神社で、地域の方々に親しまれています。

神社の近くには他にも見所が多く、合わせて廻ることをおすすめします。

コメント