八雲神社は鴨川市貝渚にあります。御祭神は素盞鳴尊(スサノオノミコト)で、創建年代は明らかではありませんが「鴨川町史」によると、南北朝時代の1377(永和3)年出雲大社の分霊を移したと伝わります。元は磯村の陣屋村に所在していましたが、明治二十八年(1895年)に現在地に移築しました。

基本情報

| 八雲神社 | 旧郷社 神饌幣帛料供進神社 |

| 住所 | 鴨川市貝渚2202 |

| 電話 | なし |

| 拝観時間 | 自由 |

| 拝観料金 | 無料 |

| 御祭神 | 素盞鳴尊(スサノオノミコト) 天照大神(あまてらすおおかみ) 事代主命(ことしろぬしのみこと) |

| 創建 | 「鴨川町史」によると南北朝時代 の永和三年(1377年) 出雲大社の分霊を移した |

| 御朱印 | なし |

| 祭礼 | 7月第1土曜、日曜 (鴨川地区合同祭) |

| 駐車場 | あり(境内) |

| トイレ | なし |

| アクセス | JR安房鴨川駅から 徒歩16分 |

素盞鳴尊(スサノオノミコト)の化身である牛頭天王を祭神としていたので、天王宮(天王様)と呼ばれていました。

県道247号線の妙昌寺のT字路を曲がります。

八雲神社に行く道は狭いので注意してね。

神社入口ですが車でお越しの方は右に進んでください。

一の鳥居(昭和57年の奉納)の奥が駐車場となっています。

二の鳥居

手水舎(1820年の奉納)

狛犬(昭和45年の奉納)

拝殿

向拝の彫刻

向拝の彫刻は三代目武志伊八朗信美(のぶよし)の作品。

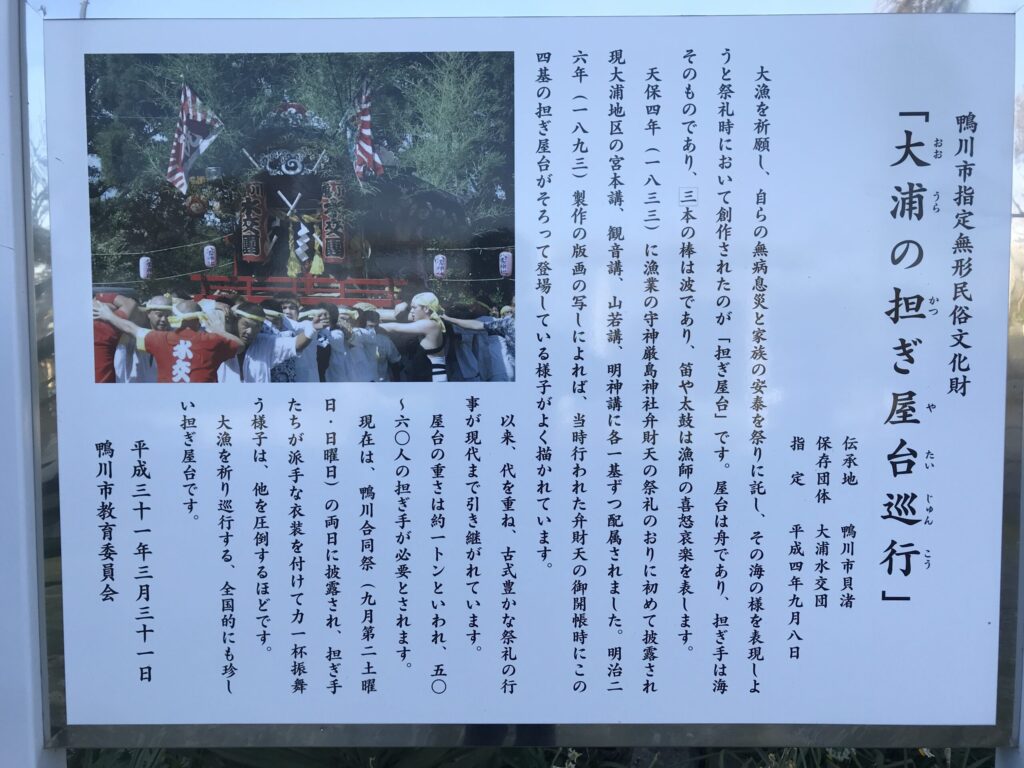

「大浦の担ぎ屋台巡行」についての説明書

鴨川市指定無形民族文化財

「大浦の担ぎ屋台巡行」

伝承地 鴨川市貝渚

保存団体 大浦水交団

指 定 平成四年九月八日

大漁を祈願し、自らの無病息災と家族の安泰を祭りに託し、その海の様を表現しようと祭礼時において創作されたのが「担ぎ屋台」です。屋台は舟であり、担ぎ手は海そのものであり、三本の棒はなみであり、笛や太鼓は漁師の喜怒哀楽を表します。

天保四年(一八三三)に漁業の守神厳島神社弁財天の祭礼のおりに初めて披露され現大浦地区の宮本講、観音講、山若講、明神講に各一基ずつ配属されました。明治二十六年(一八九三)製作の版画の写しによれば、当時行われた弁財天の御開帳時にこの四基の担ぎ屋台がそろって登場している様子がよく描かれています。

いらい、代を重ね、古式豊かな祭礼の行事が現代まで引き継がれています。

屋台の重さは約一トンといわれ、五〇〜六〇人の担ぎ手が必要とされます。

現在は、鴨川合同祭(九月第二土曜日・日曜日)の両日に披露され、担ぎ手たちが派手な衣装を付けて力一杯振舞う様子は、他を圧倒するほどです。

大漁を祈り巡行する、全国的にも珍しい担ぎ屋台です。

平成三十一年三月三十一日

鴨川市教育委員会

<境内立看板より>

拝殿と本殿

境内社

境内社

古峯神社

一の鳥居前から見た太平洋

度重なる津波の影響で現在地に移った八雲神社です。

コメント